2024.04.19

歯列矯正で顔は変わる?顔の変化や顔が変わりやすい人の特徴を紹介

「歯列矯正をすると顔が変わる」と聞いたけど、本当に顔が変わるのか気になっている方も多いのではないでしょうか?歯列矯正をすると、歯並びや噛み合わせが改善され、顔つきに変化が見られることがあります。

しかし、変化は必ずしも望ましい変化とは限りません。ときに、望ましくない変化が生じることもあります。この記事では、歯列矯正によってどんな顔の変化が生じやすいのか、変化しやすい歯並びなどをご紹介します。

歯列矯正で顔は変わる?

子どもの場合、成長期なので顔の形が変わることがありますが、大人の場合、歯列矯正によって顔が変わることはありません。そもそも、歯列矯正の目的は、歯並びや噛み合わせの改善です。

しかし、歯列矯正によって歯が正しい位置に戻ると、伸びていた皮膚や歪んでいた筋肉が整って、顔の印象が変わることがあります。骨格が大きく変わるわけではないので、実際に小顔になるわけではありませんが、歯列矯正によって小顔に見える可能性は十分にあり得ます。

歯列矯正による望ましい顔の変化

それでは歯列矯正によって、どのような顔の変化があるのかご紹介します。まずは、望ましい変化を見てみましょう。

スマイルラインやEラインが整う

顔の印象を大きく左右する「スマイルライン」とは、笑顔になったとき上の歯の先端を結ぶラインのことです。スマイルラインが緩やかなカーブを描いていると、女性的で柔らかい印象になります。歯列矯正で歯並びや噛み合わせが整うことで、スマイルラインも整います。

また、Eラインとは、鼻先と下顎の先端を結んだラインのことです。横から見たときに、この線上に唇が重なるか、またはEラインのやや内側に唇がある状態が理想のEラインと言われています。

出っ歯や受け口、口ゴボの方は口元が突出する傾向がありますが、歯列矯正をすると前方に出ている歯を後ろに下げられるので、Eラインが整いやすくなります。

顎が引っ込む

受け口の方が歯列矯正を行うと、上の前歯を前方に押し出すだけでなく、下の前歯を後ろに下げることができます。歯並びが良くなり顎も綺麗に引っ込むので、受け口で悩むこともなくなるでしょう。

口を閉じられるようになる

出っ歯で悩んでいる方は、口を上手く閉じられず、いつも口が開いたような状態になりやすいです。しかし、歯列矯正の治療を受けると口を閉じられるようになるので、口元の印象が良くなります。

エラが目立たなくなる

咬筋の過度な発達が原因でエラが張っている場合、歯列矯正で噛み合わせを整えれば、歯ぎしりが減って咬筋の負担が軽減されやすいです。

その結果、咬筋肉の過度な発達を防げるので、エラが引っ込み目立たなくなることがあります。エラが目立たなくなると顔がスッキリして、小顔に見える人も少なくありません。

歯列矯正による望ましくない顔の変化

歯列矯正を行うことで、Eラインやスマイルラインが整うなど望ましい顔の変化がある一方で、望ましくない顔の変化もあります。具体的には、以下のような変化が考えられます。

ほうれい線や人中が目立つ

歯の矯正をする場合、前歯を過度に引っ込めることで口元が後ろに下がり、前歯で引っ張られていた皮膚が緩み、その結果ほうれい線が目立ってしまうことがあります。

また、鼻と上唇の間にある「人中」も、歯列矯正によって伸びて見えやすい部分です。例えば、抜歯が必要なのに非抜歯で歯列矯正を行うと、人中が伸びて見える可能性があります。

顔が面長に見える

歯列矯正をすると噛み合わせが改善され、エラが引っ込みやすくなりますが、その結果面長に見えることがあります。

また、治療中は食事中に固いものを噛みにくいこともあり、表情筋を上手に使えないこともあるかもしれません。表情筋が衰えるにつれて頬が下がると、顔が長く見える可能性があります。

顎がしゃくれて見える

出っ歯の歯列矯正をすると、顎がしゃくれて見えることがあります。顎が小さいことが原因で出っ歯の場合、抜歯してスペースを作ることが多いのですが、抜歯後に歯を後ろに下げすぎると上顎よりも下顎が出ている状態になり、顎がしゃくれてしまうことがあるのです。

頬がこけてしまう

矯正中は、食事を思うようにできないこともあります。特にワイヤー矯正、裏側矯正の場合、歯に装置が付いているために噛むのが辛いという方も多いです。矯正中は柔らかい食べ物が中心になり、頬や口周りの筋肉が衰えるため、一時的に頬がこけてしまうこともあるかもしれません。

治療を終了すれば、食事も元に戻るので頬こけも解消されますが、一時的でも頬がこけるのを避けたい方は、食事中に矯正器具を外せるマウスピース矯正をおすすめします。

歯列矯正で顔が変わりやすい人

歯列矯正で顔が変わりやすい人には、いくつかの特徴があります。ここでは、3つのタイプをご紹介します。

エラが張っている人

噛む際に使う咬筋が過剰に発達している場合、歯列矯正することでエラの張りが取れることがあります。

歯列矯正で噛み合わせを整えると、左右の歯をバランスよく使って噛めるようになり過剰な筋肉もなくなるので、フェイスラインがすっきりしやすいのです。ただし、骨格が原因でエラが張っている方は、歯列矯正だけで改善することは難しいでしょう。

出っ歯や八重歯の人

出っ歯の矯正では、上の前歯を後ろに引っ込めることで口元が整います。上の前歯が下がり、下がった分だけ小顔に見えることがあります。唇の突出感もなくなって、Eラインが整う可能性が高いです。また八重歯の場合も、外側に飛び出ていた歯が引っ込むことで、小顔に見えたりフェイスラインが改善されたりしやすいです。ただし、唇を支える力が弱くなり、ほうれい線が一時的に目立つ場合もあります。

下膨れ顔の人

歯を抜いて矯正する場合、歯並びのスペースが生まれるため口元が後退します。この影響で、顔の印象が大きく変わることがあります。特に、抜歯が必要か否かは治療全体の仕上がりに影響を与えるため、慎重な判断が求められます。

受け口の人

受け口の場合、矯正によって下顎が引っ込み、顎のラインがシャープになることがあります。フェイスラインが改善される一方で、過度に矯正を行うと面長に見える可能性があるため、治療計画が重要です。

非抜歯矯正により良好な顎位と審美性を得られた症例

アングル2級2類の35歳 女性の矯正治療についてです。

アングル2級2類とは?

アングル2級2類は、下顎の歯列弓が上顎の歯列弓に対して通常より後方に位置し、かみ合わせが遠心方向にずれている状態を指します。この特徴により、正常な鼻呼吸が可能でありながら、上顎の前歯が後退しているのが一般的です。

before

after

非抜歯矯正で顎位を前方誘導した症例

通常の抜歯矯正は現在の下顎位で歯を並べることを基本とし首の角度や猫背などは意識はあまりしません。

下顎を前方に誘導し顎位の補正を行う矯正を行い非抜歯にて治療を完了しました。首筋がすっきり見え首が長くなったと言われるようになった。下顎のコブもなくなりました。

歯列矯正の治療を受ける際の注意点

せっかく歯列矯正をしたのに、老け顔になったり面長の顔になったりするのは避けたいものですよね。歯列矯正の治療を受ける際は、以下の2点に注意してください。

抜歯または非抜歯で顔のバランスが変わる

歯列矯正の治療を受ける方の中には、抜歯したことで顔全体のバランスが変わったという方も多いです。一方、非抜歯にしたことで、歯が並ぶスペースが不足して行き場がない歯が前に出てくることもあります。

人によって歯の状態は異なるので、一概にどちらがよいとは言えません。抜歯にするか非抜歯にするかは、担当の医師にしっかりと相談してください。

仕上がりのイメージを共有する

歯科矯正の治療を受ける前に、ドクターと仕上がりのイメージを共有しておくことが重要です。例えばEラインを整えたいと思っていても、自分のイメージ通りにEラインが整うとは限りません。

歯列矯正で後悔しないためには、医師と十分に相談した上で最適な治療方法を選択しましょう。前から見たときの印象を良くしたいならば、前歯だけの部分矯正をするのも一つの方法です。

治療中の心構えと医師のアプローチ

治療中は顔の印象が変わることがありますが、最終的な結果を見るまで評価を急ぐべきではありません。このような段階での変化については、以下のような考えを持つことが重要です。

治療途中の変化は一時的

矯正治療中は、歯の移動や噛み合わせの調整により顔の印象が変わることがありますが、これは一時的なものであることが多いです。治療の最終段階まで待つことで、顔の印象は安定していきます。

医師によるサポート

矯正治療はどうしても治療期間が長くなります。そのため、定期的にご来院いただく際には、「治療は今このあたりまで進んでいますよ。」といった治療の進捗や変化について明確にお伝えることを心がけています。患者が安心して治療を続けられるように支援します。

また矯正の途中で感じる不安や疑問は、すぐに医師に相談することが重要です。適切なアドバイスを受けることで、不安を軽減し治療を前向きに進められます。

矯正治療の効果を高めるトレーニング

歯列矯正を成功させるためには、単に装置を用いるだけでなく、口の周りの筋肉や舌の使い方を正しく整えることが重要です。その一環として注目されるのが、MFT(Oral Myofunctional Therapy)、日本語で「口腔筋機能療法」と呼ばれるトレーニングです。

MFTの概要と目的

MFTは、食事、飲み込み、発音、呼吸時における舌や唇の位置を改善するトレーニングです。この療法を通じて、口周りの筋肉バランスを整え、噛み合わせや舌癖を改善することを目的としています。特に子どもの指しゃぶりや舌癖には大きな効果を発揮しますが、大人の矯正治療でも有効です。

当法人で実施しているMFTトレーニング

小児矯正患者(5歳~10歳)を中心に、以下のようなトレーニングを提供しています。大人の矯正治療においても効果的です。

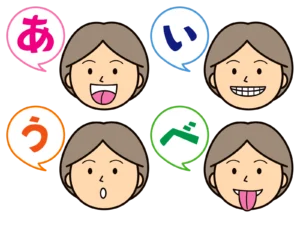

あいうべ体操

お口周りの筋肉と舌のトレーニングを目的としたシンプルな体操です。舌癖(前歯を押す癖)を改善し、矯正後の後戻りを防ぐ効果があります。

各動作を1秒ずつ繰り返し、1日30セットが目安。テレビを見ながらでも続けられます。

スポットキープ・ポッピング

舌を正しい位置(上顎)に導くための訓練。発音や嚥下の問題を防ぎ、歯並びの安定化を助けます。

口唇トレーニング

著しく口呼吸が見られる場合、唇を鍛えて鼻呼吸を促します。これにより、口腔内の乾燥や感染リスクを軽減します。

舌の正しい位置とその重要性

MFTの基本は、舌の位置を正しい場所に導くことです。正しい舌の位置とは、舌先を上顎の前歯の付け根に安定させ、舌全体が上顎に接している状態を指します。この状態が保たれると、以下のような利点があります。

口腔内の健康維持

舌が正しい位置にあることで、自然な筋肉の動きが促進され、噛み合わせが安定します。

口呼吸の改善

舌が低い位置にあると、口を閉じたときに気道を塞ぎ、口呼吸が習慣化します。これにより、虫歯や歯周病、感染症リスクが増加する可能性があります。

顔の歪みの予防

舌と顎の筋肉の使い方が改善されると、顔の左右バランスが整い、矯正治療後も美しいフェイスラインを保ちやすくなります。

食生活を見直そう!

矯正中は、ワイヤーやマウスピースを外す手間や硬い食事がしにくいことから、食事を疎かにしがちです。しかし、栄養不足や噛む回数の減少は、頬のこけや筋力低下を招きます。矯正中でもしっかり栄養を摂取し、噛む回数を意識することが大切です。

まとめ

歯列矯正は歯並びや噛み合わせの改善が目的で、顔を変えることが目的ではありません。しかし、歯列矯正によって小顔に見えたりフェイスラインがすっきりしたりする可能性があります。

顔や口元にコンプレックスがあった方も、歯並びが整えば自分の笑顔に自信を持てるようになるはず。信頼できる歯科医師に相談した上で、自分に最適な治療方法を選びましょう。