2025.03.22

7歳頃の小学生の歯並びは自然に治る?矯正治療の必要性と時期について詳しく説明

「7歳になる子供の歯並びがあまりよくない。もしかしたらこのまま歯並びが悪いままになるのでは?」など、永久歯に生え変わる頃のお子様の歯並びが気になる親御さまも多いのではないでしょうか。

矯正治療の判断は、永久歯が生え変わるタイミングに行われますが、乳歯の頃の経過観察も大切です。

本記事では、7歳に差し掛かる子供の矯正治療の必要性と、乳歯の頃の歯並びについて詳しく説明しています。

子供の矯正治療が気になる方は、ぜひ記事内容をご確認ください。

6歳から7歳頃の子供の理想的な歯並びはすきっ歯

歯並びの悪さと小児矯正の必要性を外見で判断するのは難しいところですが、すきっ歯の状態なら小児矯正を検討する必要はありません。

むしろ子供の永久歯になる前の子供の歯並びは、すきっ歯が理想とされています。

大人なら恥ずかしいのですぐにでも矯正したいと考えるところですが、乳歯の場合は理想的な歯並びです。

新たに生えてくる永久歯は乳歯よりも少し大きいため、少し隙間があるくらいが結果的にちょうど良い具合に収まります。

逆に乳歯が隙間なく詰まっていると、永久歯が生え揃うための十分なスペースが確保できません。

子供がすきっ歯であったとしても、それはむしろ理想的な歯並びである、ということは覚えておきましょう。

小学生のうちに歯並びを矯正する必要は?

矯正治療を検討するなら小学生の間に済ませておいた方が良いでしょう。

歯が全て生え変わっていない時期から矯正を始めると、無理に歯を動かす必要がなく、自然の流れを利用しながら矯正治療ができます。

8歳〜12歳頃の成長が目覚ましい時期は、まだ顎が発達しきれていないため、永久歯の生えるスペースをしっかり確保しながら歯並びを整えることができます。

成長に合わせた治療ができるため、歯を抜かずに治療ができる可能性が高い、というわけです。

大人になって矯正治療を始めると、あらゆる箇所に負担がかかってしまい大変です。矯正治療は小学生のうちにスタートした方が、子供への負担が少なく済みます。

自然に戻る可能性が高い子供の歯並びとは

矯正の必要なく自然に元に戻る可能性がある子供の歯並びを2つ紹介します。

八の字に隙間ができている

乳歯が斜めに生えてくる状態は珍しくありません。あえて矯正治療をする必要がないパターンがほとんどです。顎の成長に伴って歯の向きやねじれが改善されることが多くあります。永久歯の場合でも同様に、前歯4本が斜めに生えてきたとしても、すぐに矯正治療を検討する必要はありません。

元々永久歯の前歯は外側へ斜めに生えてきます。やがては顎の成長や隣の歯に押されて正しい位置に収まることが多いです。それでも子供の歯の生え方が気になる場合は、一度歯科医師へ相談することをおすすめします。

歯の隙間

歯と歯の間に隙間がある状態も、特に問題がないケースが多いです。

顎の成長に伴って、霊長空隙、発育空隙、リーウェイスペースと呼ばれる3つのスペースができることは自然の成り行きで、異常ではありません。

それぞれの役割について説明します。

霊長空隙

犬歯の周りにある隙間のことを言います。上顎の隙間は前歯がキレイに生え揃うため、下顎の隙間は6歳臼歯がキレイに生え揃うためのものと言われています。

発育空隙

霊長空隙以外の歯の隙間のことを言います。この隙間も永久歯が生え揃うとともになくなります。

リーウェイスペース

乳歯と永久歯の大きさの差によって生まれる隙間のことを言います。虫歯などによって乳歯を失ってリーウェイスペースがなくなってしまうと、歯並びに大きな影響が生じます。

永久歯に生え変わった後の前歯に隙間がある場合は、歯が小さいもしくは歯の本数が足りない、顎の発育不全、舌癖、過剰歯の埋伏などの原因が考えられます。乳歯の時期の隙間はそれほど神経質になる必要がありませんが、永久歯に生え変わっても隙間が治らない場合は、歯科医師へ相談をおすすめします。

矯正が必要な子供の歯並び

歯並びの状態次第では、早めに矯正治療の検討をした方が良いケースもあります。

矯正治療の検討が必要な歯並びを5つ紹介します。

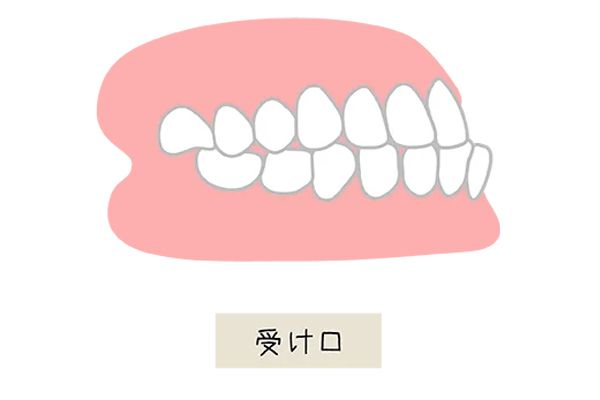

- 受け口(反対咬合)

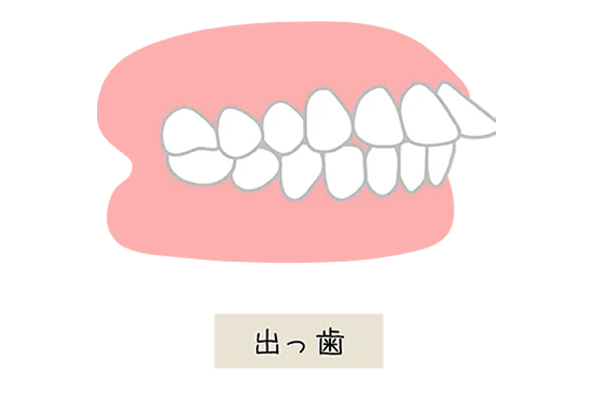

- 出っ歯(上顎前突)

- 深すぎる噛み合わせ(過蓋咬合)

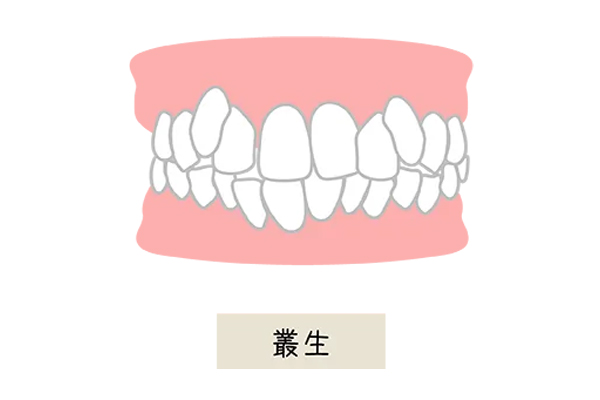

- 乱ぐい歯(叢生)

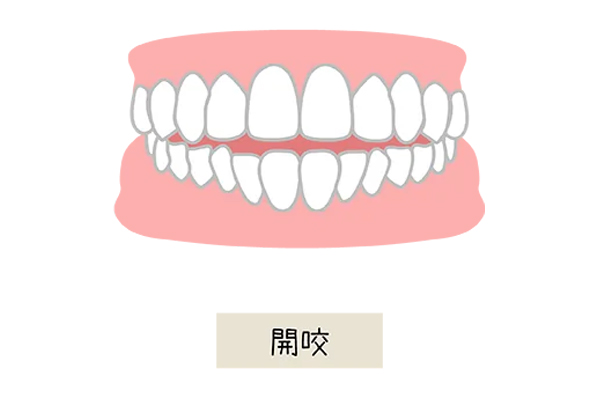

- 開咬(オープンバイト)

受け口(反対咬合)

上下の噛み合わせがあべこべになっており、上顎よりも下顎が前に突き出している状態のことを言います。

反対咬合の原因は、遺伝や生活習慣、骨格の問題など多様な要素によるとされています。

噛み合わせの乱れは、歯だけでなく顎関節、咀嚼機能、胃腸などあらゆる箇所の不調の原因です。

顎のしゃくれはコンプレックスにも繋がりますので、永久歯に生え変わる6歳から7歳頃までに矯正治療をスタートするのが望ましいです。

出っ歯(上顎前突)

出っ歯は文字通り、上の歯が前に突き出している状態のことを言います。主な出っ歯の症状は次のとおりです。

- 横からみて下の歯の先が上の歯の裏についていない

- 上の歯が前に出過ぎているため、口が少し開いている

出っ歯のままにしておくと、口呼吸が原因で口腔内が乾きやすくなります。口腔内の環境悪化は歯周病や虫歯の原因です。

乳幼児の頃の出っ歯への対処は、悪癖の修正に止めておき、本格的な矯正治療は6歳をすぎた頃から考えると良いでしょう。

深すぎる噛み合わせ(過蓋咬合)

上の前歯が下の前歯を完全に覆いつくしている状態を過蓋咬合といいます。噛み締めた時に下の前歯の先が上の歯茎に当たることが多く、口腔内に傷がつきやすい状態です。

健全な噛み合わせに比べると、虫歯や歯周病のリスクが高くなります。

過蓋咬合の矯正治療は、前歯が生え揃った6歳前後からスタートするのが良いでしょう。

乱ぐい歯(叢生)

乱ぐい歯は、歯と歯が重なり合って生えている状態のことを言います。重なり合って生えてくるため、見た目はデコボコです。

顎のサイズに対して歯が大きすぎるため歯がキレイに並ぶスペースが足りなくなり、結果としてデコボコに生えてくる、というわけです。

歯ブラシが届かずに磨き残しとなる箇所が増えるため、虫歯や歯周病のリスクが増大します。

乱ぐい歯の治療は、乳幼児の頃の悪癖の修正からスタートします。矯正治療の検討は、永久歯が生え始める6歳から7歳頃です。

開咬(オープンバイト)

口を閉じた時に上下の前歯の噛み合わせが悪く、隙間がある状態を開咬(かいこう)またはオープンバイトと言います。前歯が重なって閉じないために、噛み切る動作が難しく、胃や奥歯の負担が大きくなります。

開咬(かいこう)の矯正治療も適齢期は6歳から7歳の永久歯が生えるタイミングです。乳幼児の頃に指しゃぶりの癖を止めると開咬が治ることがあります。

子供の矯正治療に必要な期間とタイミング

子供の矯正治療にはどのくらいの期間が必要なのでしょうか。

矯正治療のタイミングごとに必要とされている期間について説明します。

1期治療

乳歯と永久歯が混在している混合歯列期にスタートする治療を1期治療と言います。顎の成長を利用しながらプレートなどの器具を活用しつつ、矯正治療を行うパターンがほとんどです。

1期治療は子供の成長の度合いを活用する矯正治療となるため、治療期間は1年から3年程度かかります。

1期治療で歯並びの改善が見られない場合は、2期治療へ進みます。

2期治療

2期治療は永久歯が生え揃った後に行われる矯正治療です。小児矯正では顎の骨の成長度合いを考慮しつつ、あえて永久歯が生え揃った後に矯正治療をスタートする場合もあります。

顎の成長が十分な場合や小学生高学年から矯正治療を始める場合は、最初から2期治療としてスタートするケースも多いです。

治療内容は大人の矯正治療と同じです。

1期治療の後に永久歯が正しい位置に生えてこない場合に、2期治療のタイミングでワイヤーを使った矯正が行われることがあります。

2期治療の治療期間は1年から2年となっており、1期治療に比べるとやや短いことが多いです。

まとめ

乳歯の頃の歯と歯の間に隙間があったり、斜めに生えてきたりする状態は必ずしも歯並びが悪いとはいえません。

キレイに永久歯が生えてくるために必要な状態であることも多いです。どうしても子供の歯並びが気になる方は、矯正歯科医師に相談してみましょう。

矯正が必要な場合でも、本格的な治療が始まるのは6歳から7歳頃の歯列混合期です。乳歯の時期は歯並びに悪影響を与える悪癖の修正を中心に行います。

子供の矯正治療の可否を判断するには、定期検診の受診がおすすめです。虫歯の早期発見のためにもかかりつけの歯科医院があると心強いです。

安岡デンタルオフィスの小児歯科詳細ページへ